今回は、オルカンとS&P500の手数料について解説します。

私も各種投資信託の手数料(信託報酬)や具体的な金額を把握した上で、投資に取り組めています。

記事の前半ではオルカンとS&P500の手数料と実質コストを、後半では代表的なインデックスファンドの手数料と投資先選定時の観点を具体的に解説します。

この記事を書いた人

- 『NISAの達人』の管理人

- 会社員&ブロガー

- 新NISA(選び方、買い方、運用方法、ノウハウ)について発信

- 2025年9月末時点で、NISAで含み益約106万円を達成中!

この記事を読み終えることで、各投資信託にかかる手数料(信託報酬)の違いだけではなく、投資先選定時の観点や投資金額に対する具体的な手数料も理解できた状態になります。

これから資産運用を始める方

新NISAなど資産運用を始めるには、証券口座の開設が必要です。まだ、証券口座をお持ちでない方は、以下のリンクから口座開設することをおススメします。

-

特徴:取引コストを抑えられる!

-

投資情報や分析ツールが豊富&無料で利用できる!

【おさらい】投資信託の手数料とは?

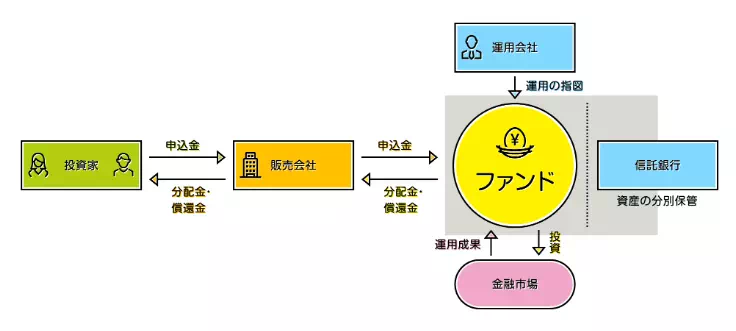

投資信託は、販売会社、運用会社、信託銀行がそれぞれの役割を果たすことで成り立つ金融商品となります。

販売会社、運用会社、信託銀行の役割

- 販売会社

投資家に投資信託を販売し、お金を集める。 - 運用会社

集めたお金の投資先を決める。 - 信託銀行

運用会社の指示に基づいて株や債券を売買する。

具体的な関係を図示した結果は、以下に示す通りです。

さらに、投資信託に投資する際の手数料として、次の3つがあります。

投資信託にかかる手数料3種類

- 購入時手数料

投資信託を購入する際にかかる手数料 - 運用管理費用(信託報酬)

投資信託を保有・運用する際にかかる手数料 - 売買委託手数料

株式などを売買する際にかかる手数

新NISAでは、インデックスファンドで購入時手数料が無料になりますよ

新NISAでの投資におけるコストの考え方3つ

多くの方が新NISAを活用して投資を行っていると思います。

この新NISAで投資する際のコストについての考え方を3つ紹介します。

コストについての考え方3つ

低コストなファンドを選択

新NISAで投資をする際は、極力コストを低く抑えられるファンドを選択しましょう。

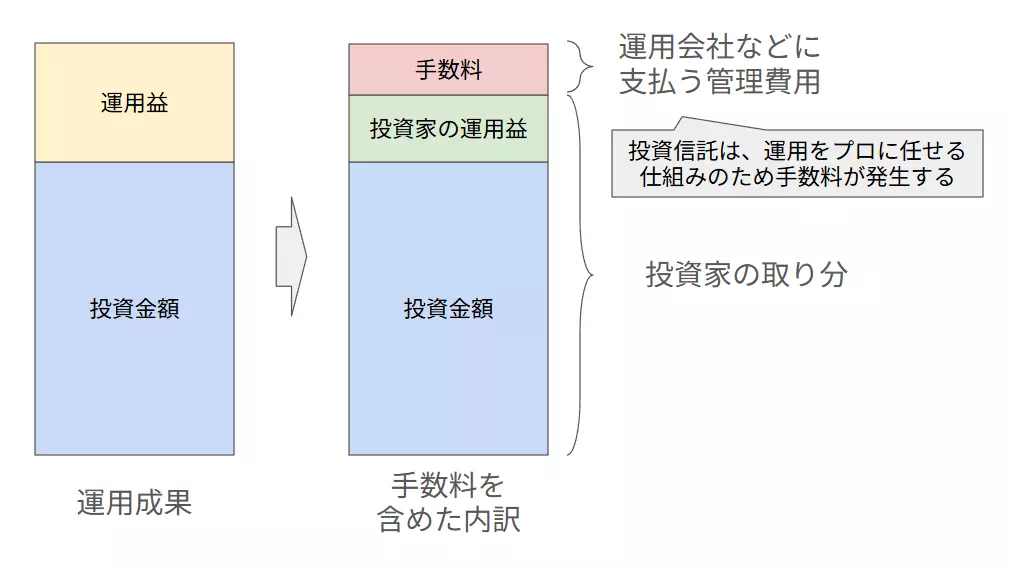

なぜなら、投資信託の運用結果から手数料分が差し引かれた金額が投資家の利益になるためです。

運用成果に対し、投資家が実際に受け取ることができる金額のイメージは、以下に示す通りです。

この図から分かるように、可能な限りコスト(= 手数料)を抑えることで、投資家が得られる利益は増えていきます。

投資信託はプロに運用を任せる仕組みのため、手数料を完全にゼロにはできません。

実質コストで良し悪しを判断

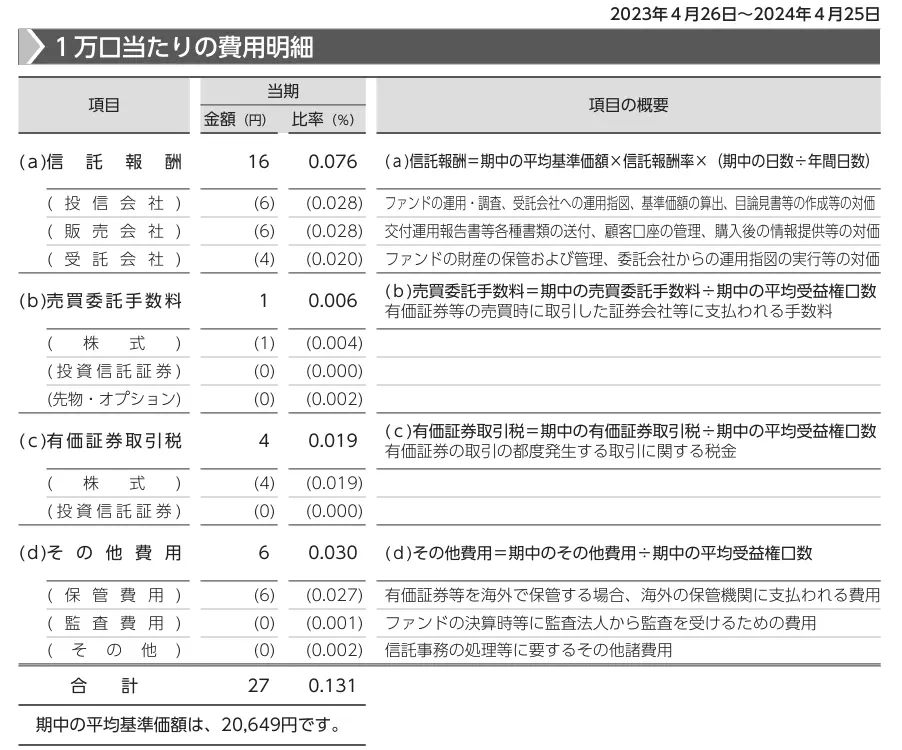

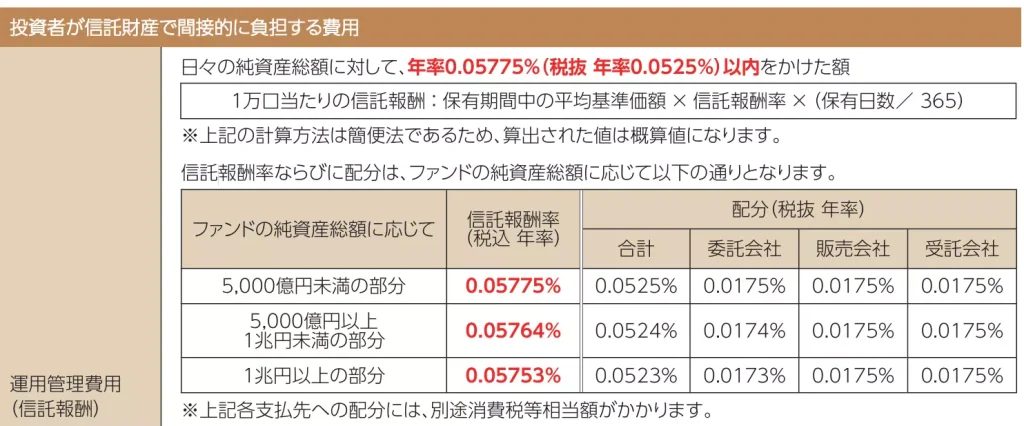

新NISAを活用した長期投資では、基本的には投資信託の保有中に発生する信託報酬が手数料の大半を占めます。

一方、実際は信託報酬以外の費用もかかってくるため、これらを含めた実質コストで判断することが大切です。

具体的には、下記に示すような「有価証券取引税」や「その他費用」が該当します。

また、「その他の費用」としてまとめられている部分の詳細は、以下に示す通りです。

その他費用の内訳

- 保管費用

有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 - 監査費用

ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 - その他

信託事務の処理等に要するその他諸費用

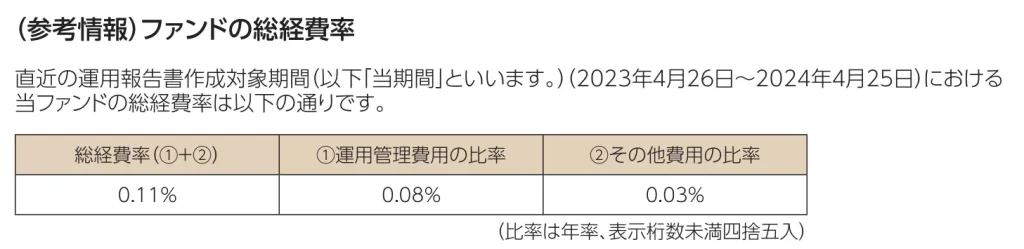

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の運用報告書(全体版)から抜粋

最終的に支払うことになる費用の割合は、運用報告書に「総経費率」として記載されています。

さらに、信託報酬の目安は、「年率0.5%~2.5%程度」と言われています。

信託報酬の平均的な相場は、信託報酬の純資産総額に対して年率0.5%~2.5%程度です。その水準を超える場合は信託報酬がやや高めに設定されているといえるでしょう。

インデックスファンドの場合は、運用コストが小さくなるため、最大で0.5%と捉えておくと良いかもしれません。

コストの実績の定期的な確認

実質コストも把握した上で投資を始めるのは良いですが、実際にどの位のコストがかかっているかも確認しておきましょう。

資産形成における「収支の管理」にあたるので、可能な範囲で確認しておくことをおススメします。

現状、楽天証券であれば、投資信託のコストを確認することが可能です。

具体的な手順(PCでの操作のみ)は、以下を参考にしてください。

Step.1:口座管理ページにアクセス

楽天証券にログインした後、「マイメニュー」→「口座管理」の順にクリックします。

投資信託のコストの確認(Step1)

Step.2:管理費用の確認

資産残高・保有商品の欄にある「投信の管理費用を確認する」をクリックしてください。

投資信託のコストの確認(Step2)

以上の操作により、投資信託のコストを確認できます。

私の場合における、2024年12月末時点の投資信託のコストは、本記事の最後に掲載しています。

オルカンとS&P500の手数料と実質コスト

コストの考え方について解説したので、オルカンとS&P500を対象に具体的な手数料と実質コストを確認していきましょう。

オルカンとS&P500の手数料と実質コスト

オルカンの手数料と実質コスト

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)のサイトに基づくと、手数料(信託報酬)と実質コストは以下のようになっています。

| 項目 | 値 | 1万口当たりの費用詳細 |

|---|---|---|

| 手数料(信託報酬) | 0.05775% | 約15.4円 |

| 実質コスト | 0.11% | 約29.3円 |

参考:手数料の逆算方法

eMAXIS Slim系の運用報告書や月報には、信託報酬控除後の基準価額が記載されています。

このため、信託報酬額を知るためには、逆算する必要があります。

この逆算方法ですが、信託報酬控除後の基準価額を $a$ 円、信託報酬額を $x$ 円、手数料(信託報酬)を $t$%とすると、以下の等式が成り立つので、これを $x$ について解けばよいです。

$$

\left( a + x \right) \left( 1 - \dfrac{t}{100} \right) = a

$$

実際に $x$ について解くと、以下のようになりますね。

$$

x = \dfrac{t}{100 - t} a

$$

ちなみに、参考にした月報は、2025年1月25日時点のものです。

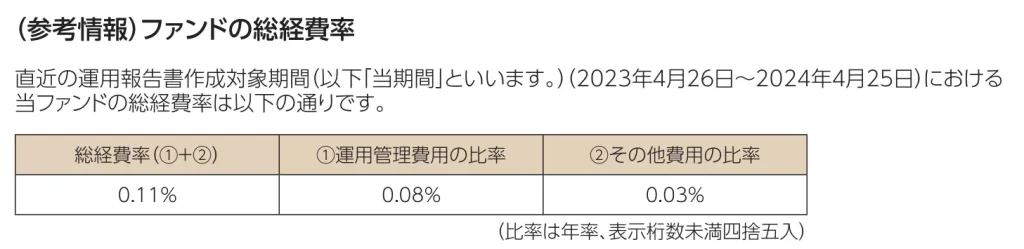

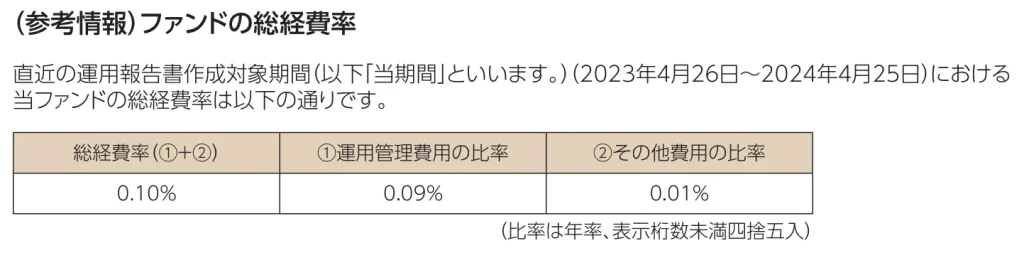

S&P500の手数料と実質コスト

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の方も確認しておきましょう。

eMAXIS Slimのサイトに基づくと、手数料(信託報酬)と実質コストは以下のようになっています。

| 項目 | 値 | 1万口当たりの費用詳細 |

|---|---|---|

| 手数料(信託報酬) | 0.0814% | 約26.3円 |

| 実質コスト | 0.10% | 約32.3円 |

こちらも、2025年1月25日時点の月報を参照しました。

どちらの投資信託も実質コストに大きな差はないことが分かりますね。

インデックスファンド5つにおける比較結果

インデックスファンドにも様々なものがありますが、実質コストが安いものを選んでおけば良いのでしょうか?

ここでは、代表的なインデックスファンド5つを取り上げ、それぞれの直近の投資成績を確認しておきましょう。

比較対象

今回は、みんかぶ(投資信託)の人気ランキングを参考に、下記の5つのインデックスファンドを対象に比較を行いました。

比較対象のインデックスファンド5つ

- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

- iFreeNEXT FANG+インデックス

- たわらノーロード先進国株式

- eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)

2025年5月17日時点のデータのため、最新版ではランキングが変わっている可能性がある点に注意が必要です。

また、今回は、以下の4つの指標を調査し、その内、手数料(信託報酬)とシャープレシオで評価します。

調査対象の指標4つ

- 手数料(信託報酬)

- 過去5年間の平均リターン

- 過去5年間の平均リスク

- シャープレシオ

シャープレシオは、ファンドのパフォーマンスを評価する際の指標として活用できます。

詳しくは、以下の記事でまとめているので、あわせてご覧ください。

比較結果

参照先の情報に基づくと、手数料(信託報酬)、過去5年間の平均リターン・平均リスク、シャープレシオは、以下のようになります。

| 対象 | 手数料(信託報酬) | 過去5年間の平均リターン | 過去5年間の平均リスク | シャープレシオ |

|---|---|---|---|---|

| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0814% | 21.86% | 15.94 | 1.37 |

| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.05775% | 19.60% | 13.90 | 1.41 |

| iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.7755% | 35.11% | 27.73 | 1.27 |

| たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 20.94% | 14.96 | 1.40 |

| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.143% | 15.31% | 12.16 | 1.26 |

手数料(信託報酬)とシャープレシオを加味すると、パフォーマンスの良し悪しは以下のようになると判断しました。

| 対象 | 手数料(信託報酬) | シャープレシオ | 備考 |

|---|---|---|---|

| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.05775% | 1.41 | シャープレシオが最も高いため |

| たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 1.40 | 手数料がオルカンよりも高いため |

| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0814% | 1.37 | - |

| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.143% | 1.25 | - |

| iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.7755% | 1.27 | 手数料がTPOIXよりも高いため |

直近の成績に基づくと、オルカンの成績が良いことが分かりますね。

比較結果に基づく投資先選定時の観点3つ

上記でインデックスファンドの比較を行いました。

比較結果に基づいて、インデックスファンド選定時の観点をまとめてみましょう。

比較結果に基づく投資先選定時の観点3つ

ちなみに、以降で使っている長期投資シミュレーションを行うシミュレーターは、以下のリンクから利用できます。

より多くのリターンを狙うのであれば、S&P500

投資リターンに重きを置く場合は、S&P500に投資することをおススメします。

なぜなら、今回比較したインデックスファンドの中では、コストを抑えつつ高いリターンが期待できるためです。

リターンだけに着目するとFANG+が最大リターンですが、手数料が高いため除外しました。

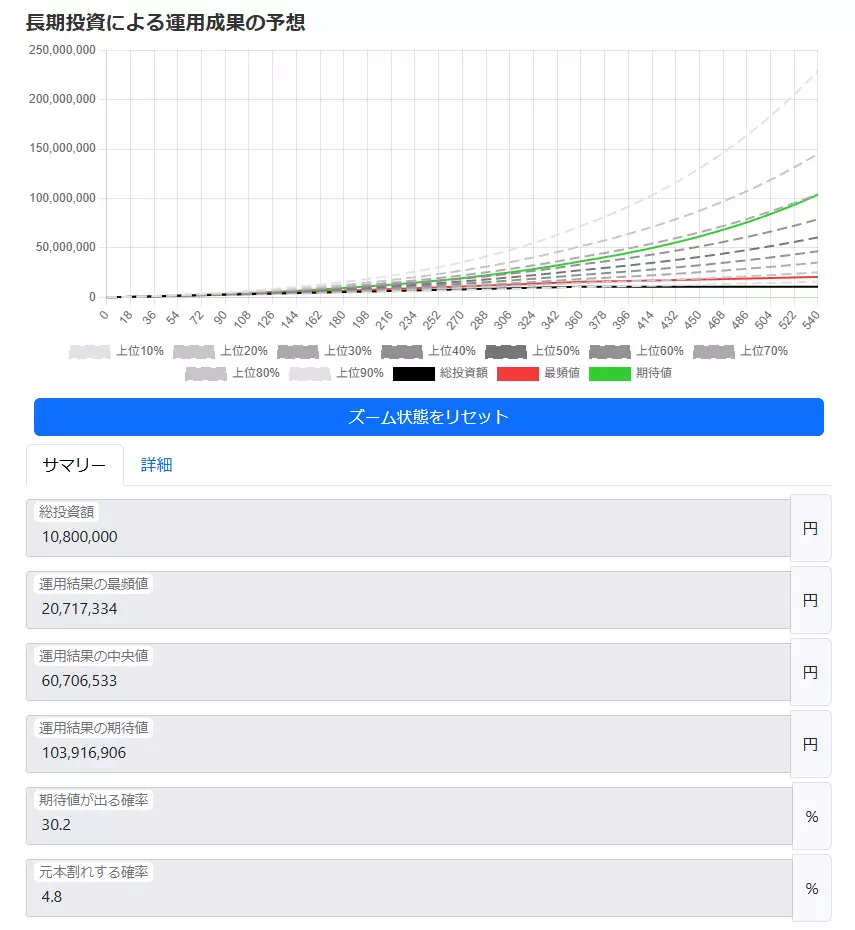

平均リターンが1/3程度に収束、リスクが20%程度に膨らむと想定して、下記の条件で長期投資シミュレーションを行ってみました。

| 項目 | 値 |

|---|---|

| 期待リターン | 7.3% |

| リスク | 20.0% |

| 月々の積立額 | 3万円 |

| 積立期間 | 30年間 |

| 投資期間 | 45年間 |

結果は、以下のようになりました。

投資金額1,080万円に対し、最頻値が約2,000万円になっていることから、資産が2倍程度に増えることが期待できますね。

低コストで分散投資するなら、オルカン

低コストかつ分散投資に重きを置く場合は、オルカンに投資することをおススメします。

なぜなら、今回比較したインデックスファンドの中では、オルカンが最も手数料が低く、全世界に分散投資できるファンドだからです。

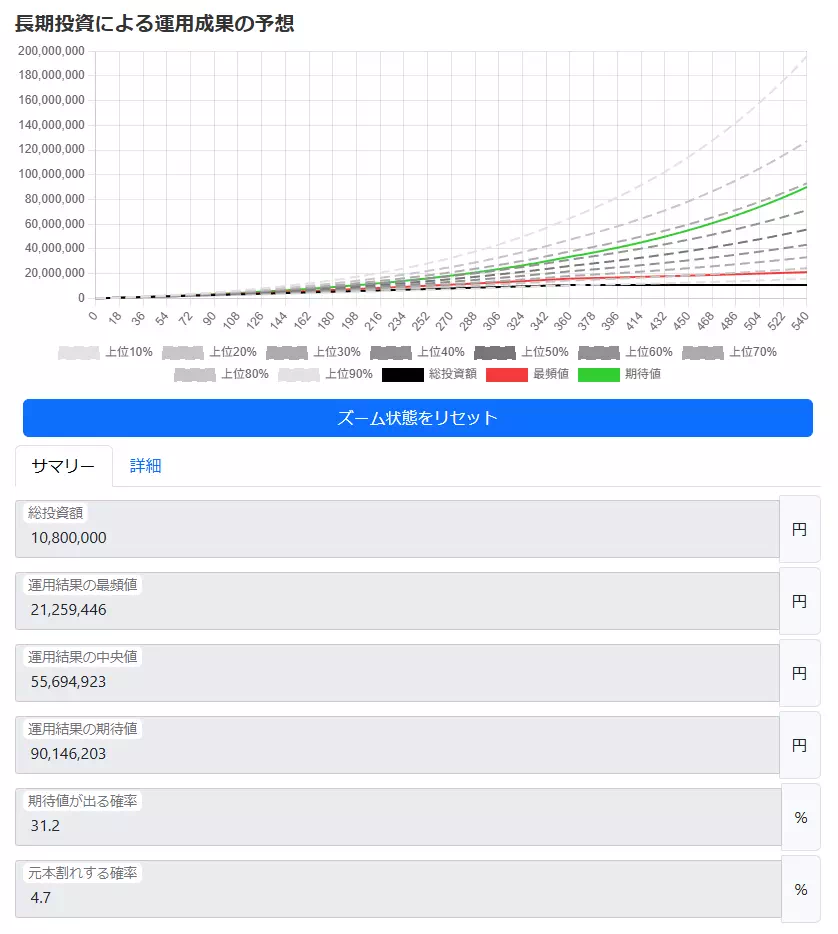

こちらもS&P500と同様に、平均リターン1/3程度に収束、リスクが19%程度に膨らむと想定して、下記の条件で長期投資シミュレーションを行ってみました。

| 項目 | 値 |

|---|---|

| 期待リターン | 6.5% |

| リスク | 19.0% |

| 月々の積立額 | 3万円 |

| 積立期間 | 30年間 |

| 投資期間 | 45年間 |

結果は、以下のようになりました。

ざっくりとした計算なので、S&P500よりも少し成績が悪いですが、ほぼ同程度の投資結果になりそうなことが分かりますね。

悩んだ場合は、オルカンとS&P500の両方に投資

投資対象に悩んだ場合は、オルカンとS&P500の両方に投資することをおススメします。

なぜなら、どちらも優良なインデックスファンドであり、長期投資によるリターンが期待できるためです。

オルカンとS&P500の選び方の詳細については、以下の記事もご覧ください。

オルカンとS&P500に半分ずつ投資する方針とし、以下の条件で長期投資シミュレーションを行ってみました。

| 項目 | S&P500 | オルカン |

|---|---|---|

| 手数料(信託報酬) | 0.0814% | 0.05775% |

| 期待リターン | 7.3%(手数料を加味した値:7.21%) | 6.5%(手数料を加味した値:6.49%) |

| リスク | 20.0% | 19.0% |

| 月々の積立額 | 1.5万円 | 1.5万円 |

| 積立期間 | 30年間 | 左記参照 |

| 投資期間 | 45年間 | 左記参照 |

オルカンとS&P500の相関は0.89程度と見積もりました。

結果は、以下のようになりました。

リスク分散されて、少しだけ最頻値の値が改善されましたね。

【過去実績】2024年で投資にかかった手数料

最後に、私が所有する投資信託に対し、2024年の手数料の総額を紹介したいと思います。

【過去実績】2024年で投資にかかった手数料

投資しているファンド紹介

2024年時点で投資対象としていた投資信託は、以下に示す通りです。

2024年時点で投資対象としていた投資信託5つ

- 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天・VYM)(再投資型)

- 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)(受取型)

- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)(再投資型)

- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(再投資型)

- eMAXIS NASDAQ100インデックス(再投資型)

この中には、つみたてNISAや特定口座で運用していた投資信託も含まれています。

投資にかかった手数料一覧

2024年における手数料の実績値は、以下のようになりました。

総額は、2,982円でした。

NASDAQ100の管理費用が思ったよりも高いため、今後の扱い方は検討が必要だと考えています。

手数料と投資の目的のバランスを考えて投資しよう!

今回は、以下の内容について解説しました。

今回の内容

投資信託を運用する際の手数料の大部分は、信託報酬です。

一方、監査費用なども含めると、実質コストは少し高くなる傾向があります。

このため、実際にいくら手数料がかかっているかを把握することが大切です。

改めての説明となりますが、楽天証券であれば、ご自身で確認できますよ。

ご自身のリスク許容度の範囲内かつ手数料を抑えながら、長期投資に取り組んでみてください。

これから資産運用を始める方

新NISAなど資産運用を始めるには、証券口座の開設が必要です。まだ、証券口座をお持ちでない方は、以下のリンクから口座開設することをおススメします。

-

特徴:取引コストを抑えられる!

-

投資情報や分析ツールが豊富&無料で利用できる!