この記事で解決できる悩み

こんな悩みを解決できる記事になっています!

私も今回の米国ETFの買い方を学ぶことで、実際に投資する際のポイントを理解できた状態になりました。

記事の前半では代表的な米国ETFの紹介とその最適解を、後半では米国ETFの効率的な買い方と運用コスト削減時のコツを具体的に解説します。

この記事を書いた人

- 『NISAの達人』の管理人

- 会社員&ブロガー

- 新NISA(選び方、買い方、運用方法、ノウハウ)について発信

- 2025年9月末時点で、NISAで含み益約106万円を達成中!

この記事を読み終えることで、S&P500連動ETFの最適解を知ることができるだけではなく、S&P500連動の米国ETFの効率的な買い方や運用コスト削減時のコツも理解できるようになります。

これから資産運用を始める方

新NISAなど資産運用を始めるには、証券口座の開設が必要です。まだ、証券口座をお持ちでない方は、以下のリンクから口座開設することをおススメします。

-

特徴:取引コストを抑えられる!

-

投資情報や分析ツールが豊富&無料で利用できる!

S&P500連動の代表的なETF3つ

まずは、S&P500に連動する代表的なETFについて、紹介します。

VOO

VOOはバンガードS&P 500 ETFもと呼ばれ、S&P500種指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指すETFです。

| ティッカーシンボル | VOO |

| 名称 | バンガード S&P500 ETF |

| 設定日 | 2010/9/9 |

| 投資対象 | 米国の大型株 |

| 連動指数 | S&P500 |

| 経費率 | 0.03% |

| 純資産総額(十億 USD) | 760.347 |

| 1年トータルリターン | 16.90% |

| 直近の配当利回り | 1.14% |

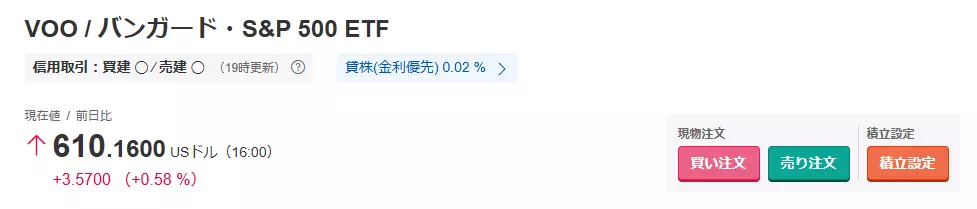

| 基準価額 | 610.14ドル(2025年9月末時点) |

直近5年間(2021年~2025年)のチャートは、以下に示す通りです。

長期的に見て、右肩上がりで成長していることが分かりますね。

経費率も安く、長期保有に向いていますが、1口単位での購入となります。

このため、直近の基準価額の場合、約9万1千円程かかる点に注意が必要です。

投資金額は1ドル = 149円で計算していますよ。

IVV

IVVは、iShares Core S&P 500 ETFとも呼ばれ、VOO同様にS&P500種指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指すETFです。

| ティッカーシンボル | IVV |

| 名称 | iShares Core S&P 500 ETF |

| 設定日 | 2000/5/19 |

| 投資対象 | 米国の大型株 |

| 連動指数 | S&P500 |

| 経費率 | 0.03% |

| 純資産総額(十億 USD) | 697.999 |

| 1年トータルリターン | 17.10% |

| 直近の配当利回り | 1.20% |

| 基準価額 | 664.98ドル(2025年9月末時点) |

直近5年間(2021年~2025年)のチャートは、以下に示す通りです。

こちらも長期的に見て、右肩上がりで成長していることが分かりますね。

経費率も安く、長期保有に向いていますが、VOOと同様に1口単位での購入となります。

このため、直近の基準価額の場合、約9万9千円程かかる点に注意が必要です。

SPY

SPYは、SPDR S&P 500 ETF Trustとも呼ばれ、VOOやIVV同様にS&P500種指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指すETFです。

| ティッカーシンボル | SPY |

| 名称 | SPDR S&P 500 ETF Trust |

| 設定日 | 1993/1/22 |

| 投資対象 | 米国の大型株 |

| 連動指数 | S&P500 |

| 経費率 | 0.09% |

| 純資産総額(十億 USD) | 666.036 |

| 1年トータルリターン | 17.04% |

| 直近の配当利回り | 1.11% |

| 基準価額 | 661.78ドル(2025年9月末時点) |

直近5年間(2021年~2025年)のチャートは、以下に示す通りです。

他の2つと同様で、長期的に見て右肩上がりで成長していることが分かりますね。

VOOやIVVと比較して、経費率が0.09%と少し高い点に注意してください。

また、VOOやIVVと同様に、1口単位での購入となるため、直近の基準価額の場合、約9万8千円程かかる点に注意が必要です。

いずれのETFもS&P500連動型なので、チャートの概形はほぼ同じ形になっていますね。

S&P500連動ETFの最適解とその理由3つ

大まかに主要な米国ETFについて把握できたと思います。

以降では、S&P500連動ETFの最適解と、最適解と言える理由について解説します。

S&P500連動ETFの最適解とその理由3つ

最適解はVOO

年間のトータルリターン、配当利回り、経費率を加味するとVOOとIVVが候補になります。

その上で、多くの投資家が売買をしているETFとして、VOOを選んでおくのが良いでしょう。

詳細な理由は以降で解説するので、あわせてご覧ください。

理由①:安定的な運用実績あり

改めて、各ETFの設定日、純資産総額、1年トータルリターンを確認しておきましょう。

| 対象ETF | 設定日 | 純資産総額(十億 USD) | 1年トータルリターン |

|---|---|---|---|

| VOO | 2010/9/9 | 760.347 | 16.90% |

| IVV | 2000/5/19 | 697.999 | 17.10% |

| SPY | 1993/1/22 | 666.036 | 17.04% |

それぞれのトータルリターンが同程度ですが、VOOは最近設定されたETFにもかかわらず、純資産総額も3つの中で最大です。

ここから、短期間で他のETFと同程度の運用成果が安定的に出せていると考えられます。

長期投資をする上で、安定して資産が成長することは、重要な指標となります。

理由②:経費率を安く済ませられる

長期投資にて資産形成をする場合、ランニングコスト(経費率)も考慮する必要があります。

なぜなら、運用中は必ず支払わなければならないコストであり、経費率が高くなるとリターンが減ってしまうためです。

それぞれのETFの経費率(再掲)は、以下のようになります。

| 対象ETF | 経費率 |

|---|---|

| VOO | 0.03% |

| IVV | 0.03% |

| SPY | 0.09% |

上記の結果から、経費率が0.03%であり、相対的にみて経費率を安く済ませられます。

経費率だけであれば、IVVも投資対象に含まれるでしょう。

理由③:売買ランキングで上位である

流動性の観点から、多くの投資家が売買するETFを保有する方が良いです。

購入したETFで利益が出たとしても、売買できないと意味がないですからね。

主要なネット証券(楽天証券、SBI証券、松井証券、moomoo証券)を対象に売買ランキングを確認してみましょう。

各ネット証券の売買ランキングは、以下に示す通りです。

いずれも2025年9月末時点の結果となります。

いずれのランキングでも、経費率が安い(0.03%)ETFである「VOO」が上位に来ていることが分かると思います。

ここから、米国ETFを購入するのであれば、VOOをオススメします。

米国(本場)の上場ETFを選ぶべき理由2つ

S&P500連動のETFに投資する場合、「MAXIS米国株式(S&P500)上場投信」など国内で上場しているETFも候補に含まれます。

今回は米国ETFを紹介しましたが、米国ETFを選んだ方が良い理由についても解説したいと思います。

米国ETFの買い方を知りたい方は、次のトピックにスキップしてもOKです。

米国(本場)の上場ETFを選ぶべき理由2つ

運用コスト(経費率)が安い

米国ETF選ぶべき最大の理由は、経費率を安く済ませられるからです。

運用時のコストを可能な限り抑えられれば、手元の利益は多くなりますからね。

具体的に、米国ETF(VOO)と関連する国内上場ETFの手数料を比較してみましょう。

| 対象ETF | 手数料(経費率) |

|---|---|

| VOO | 0.03% |

| MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 0.06% |

| iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 0.066% |

それぞれの差はわずか0.03%程度ですが、長期投資を行う場合、運用益の差額に現れてきます。

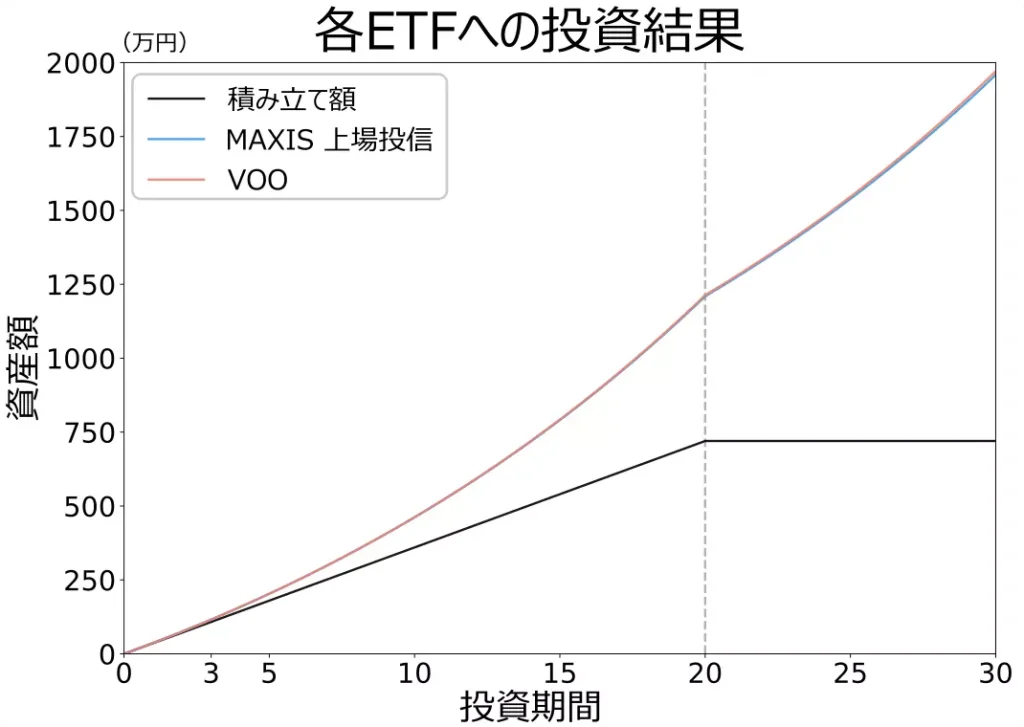

具体例として、毎月3万円を20年間積み立て、年率5%で30年間運用した場合、最終的な運用結果は以下のようになります。

| 対象ETF | 手数料(経費率) | 実質利回り(年率) | 運用結果(VOOとの差額) |

|---|---|---|---|

| VOO | 0.03% | 4.97% | 19,708,610円(-) |

| MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 0.06% | 4.94% | 19,587,597円(121,013円) |

ちなみに、積立額は7,200,000円となりますよ。

さらに、投資期間中の資産額の推移は、以下に示す通りです。

少しでも資産額を増やしたい場合、手数料の安い米国ETFに投資することをオススメします。

両替時期を自分で調整できる

米国ETFの場合、円建てとドル建てのどちらかを選ぶことができます。

この場合、為替リスクを調整できるドル建てで投資することをオススメします。

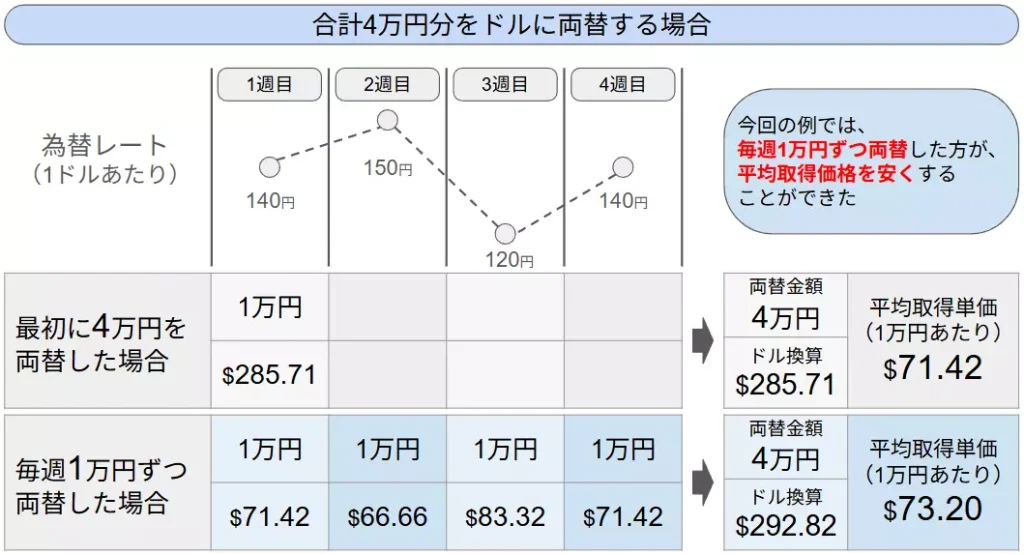

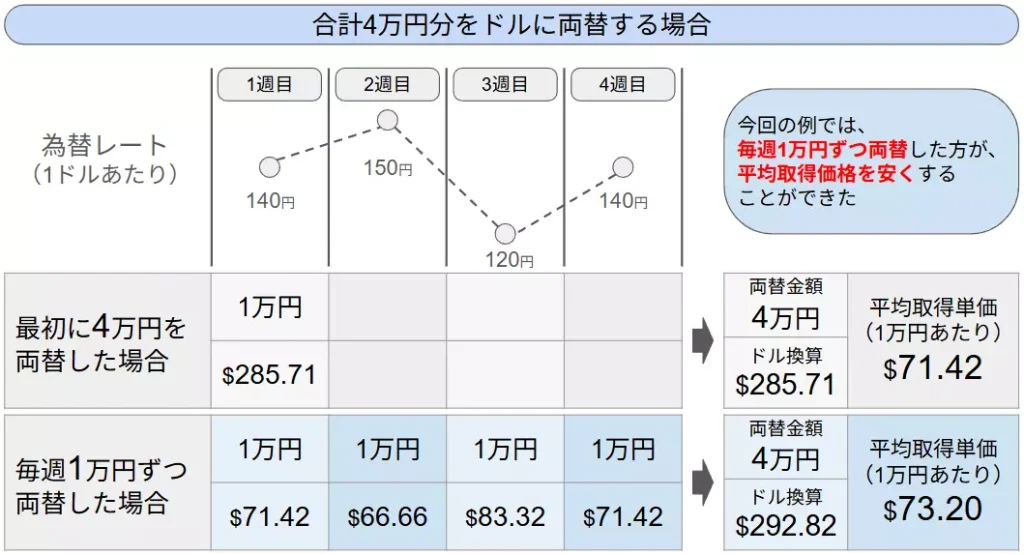

なぜなら、ドル円両替を定期的に行うことで、ドルコスト平均法による平均取得金額の引き下げが期待できるためです。

ドル建てする場合も、一括両替するのではなく、時間分散するのがオススメですよ。

具体例として、合計4万円分をドルに両替した場合の結果は、以下に示す通りです。

投資信託の購入時と同じ考え方が適用できますね。

コラム:長期投資では構成銘柄の違いを細かく考慮する必要はない

S&P500のような優良なインデックスに連動するETFであれば、銘柄組み換えが適切に行われます。

このため、長期投資では銘柄構成のわずかな違いは、リターンに影響を与えないと考えられます。

S&P500連動の米国ETFの効率的な買い方3ステップ

これまでの結果を踏まえ、S&P500連動の米国ETFの効率的な買い方を紹介します。

S&P500連動の米国ETFの効率的な買い方3ステップ

日本円を米ドルに両替する

適当なタイミングで、日本円を米ドルに両替します。

毎日決まったタイミングで両替する方法でも良いでしょう。

例えば、楽天証券の場合、「外貨決済サービス」というものがあるため、こちらを利用して円ドルの両替を行うことも可能です。

米国株取引口座に資金を振り替える

米国株取引用の口座に両替したドルを移動させます。

楽天証券のように、証券口座側で両替ができる場合、この作業は不要です。

例えば、他の銀行口座でドルを所有しており、楽天証券にそのドルを入金する場合、以下の3パターンのやり方があります。

また、具体的な操作手順は、各証券口座のページをご覧ください。

| 証券口座 | 該当リンク |

|---|---|

| 楽天証券 | 外貨からの入出金方法 |

| SBI証券 | 外貨入出金サービス |

| 松井証券 | 米国株口座の入出金(振替)の方法を教えてください。 |

| moomoo証券 | 銀行振込で外貨入金の操作方法 |

S&P500ETFをドルで買う

最後に、通常の投資信託をスポット購入する場合と同様の手順で、該当の米国ETFを購入するだけです。

楽天証券における具体的な手順は、以下のようになります。

まず、購入したい米国ETFのページに移動し、「買い注文」をクリックしてください。

次に、購入口数や購入金額(指値 or 成行)、買い付け方法を設定し、注文します。

ここではドルで購入する例を示しました。

最後に内容を確認し、注文を確定すれば完了です。

運用コスト削減時のコツ2つ

改めて、運用コストを削減する方法について振り替えっておきたいと思います。

運用コスト削減時のコツ2つ

米国ETFをドルで購入する

国内で上場しているETFと米国ETFの場合、米国ETFをドルで購入することをオススメします。

なぜなら、米国ETFの方が経費率が低く抑えられるからですね。

具体的には、MAXIS米国株式(S&P500)上場投信が0.06%、VOOが0.03%なので、2倍程度差があります。

ドルで購入する理由は、次に示すコツに関連するんでしたね。

定期的なドルの買い付け

購入時の資金を準備する上で、定期的なドルの買い付けをするのが、ポイントです。

これは、ドルコスト平均法により、平均取得金額が低く抑えられるからですね。

以上のようなコツも活用して米国ETFに投資することをオススメします。

新NISA活用時のポイント2つ

最後に、新NISA活用時のポイントについても解説したいと思います。

新NISA活用時のポイント2つ

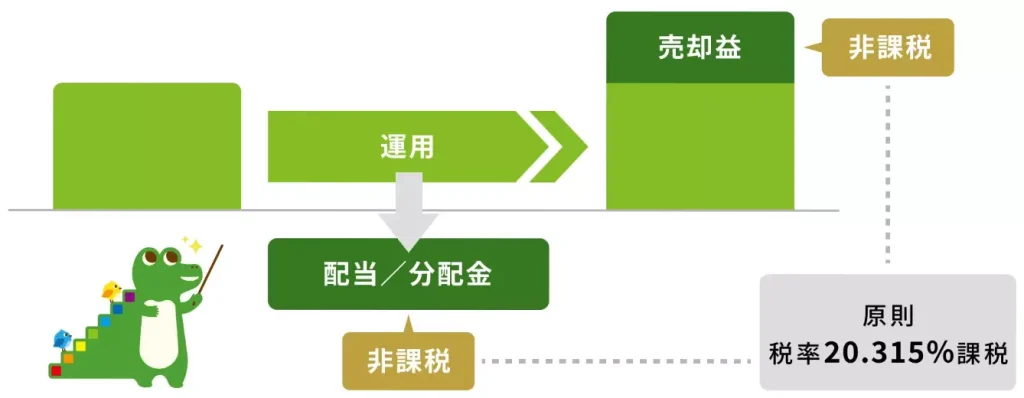

新NISAの成長投資枠で買い付け

まずは、新NISAの成長投資枠で買い付けすることをオススメします。

これは、米国ETF投資で得られる配当金が非課税になるためです。

米国側で課税される分は、非課税枠の対象外になる点に注意しましょう。

詳細は、金融庁のサイトでも解説されています。

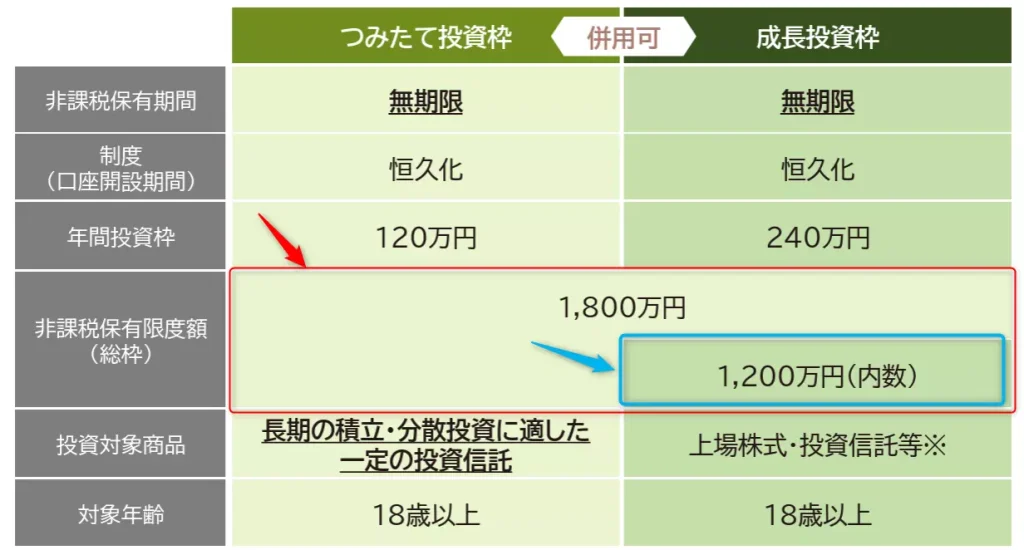

特定口座で買い付け(必要に応じて)

新NISAの成長投資枠を消費した後も投資をしたい場合、特定口座で運用する必要があります。

理由は単純で、新NISAの成長投資枠の上限が1,200万円分と決まっているためです。

新NISAの各枠の扱いについては、以下の記事でも解説しているので、あわせてご覧ください。

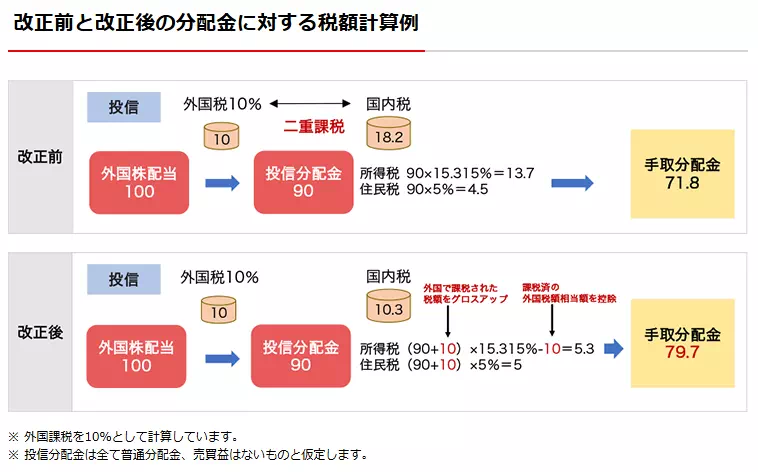

コラム:特定口座で二重課税は自動調整される!

従来、米国ETFなどで受領した分配金には、米国税(10%)がかかった上で、国内税(20.315%)もかかっていました。

2020年の税制改正により、所得税分の二重課税が自動調整されるようになったため、頭の片隅に入れておきましょう。

改正前と改正後の分配金に対する税額計算例(出典:楽天証券)

従来は、投資家側で確定申告して二重課税分を取り戻していましたが、この作業が不要になりました。

コストを最小化しつつ長期投資で資産形成しよう!

今回は、以下の内容について解説しました。

今回の内容

米国ETFを長期運用をする場合は、運用コストや為替差損がリターンに影響してきます。

極力損失を小さくするのであれば、今回紹介した方法が一つのやり方(案)になるため、参考にしてみてください。

これから資産運用を始める方

新NISAなど資産運用を始めるには、証券口座の開設が必要です。まだ、証券口座をお持ちでない方は、以下のリンクから口座開設することをおススメします。

-

特徴:取引コストを抑えられる!

-

投資情報や分析ツールが豊富&無料で利用できる!